![シャクッと崩れ、旨みの余韻を残し、消える衣。天ぷらの歴史に新たなページを刻む、静岡の名店。[板前てんぷら成生/静岡県静岡市]by ONESTORY](https://image.co-trip.jp/content/14renewal_images_l/520570/main_image_20210421194616619.jpg)

24

2021.04.22

シャクッと崩れ、旨みの余韻を残し、消える衣。天ぷらの歴史に新たなページを刻む、静岡の名店。[板前てんぷら成生/静岡県静岡市]by ONESTORY

「日本に眠る愉しみをもっと。」をコンセプトに47都道府県に潜む「ONE=1ヵ所」の 「ジャパン クリエイティヴ」を特集するメディア「ONESTORY」から静岡県静岡市の「板前てんぷら成生」を紹介します。

独学で積み上げた『成生』の天ぷらは、唯一無二の味と食感

日本一高い山と、日本一深い湾を擁する静岡県。温暖な気候と豊かな土壌は数々の作物を育て、無数に流れる川は土地を数々の水系に分け、多様性を生む。そんな静岡県を「料理人にとって天国のような場所」と言い、毎日いきいきと飛び回る料理人がいます。それが新静岡駅近くに暖簾を掲げる『板前てんぷら成生』の主人・志村剛生氏です。 いまや予約は数ヶ月待ち。県外からも連日多くのゲストが訪れる名店ですが、志村氏のスタンスは、はじめて店を開いた頃のまま。「生産者を訪ねれば、毎日なにか発見があります」そう言って店が休みの日でさえも、自らハンドルを握り、県内を飛び回るのです。

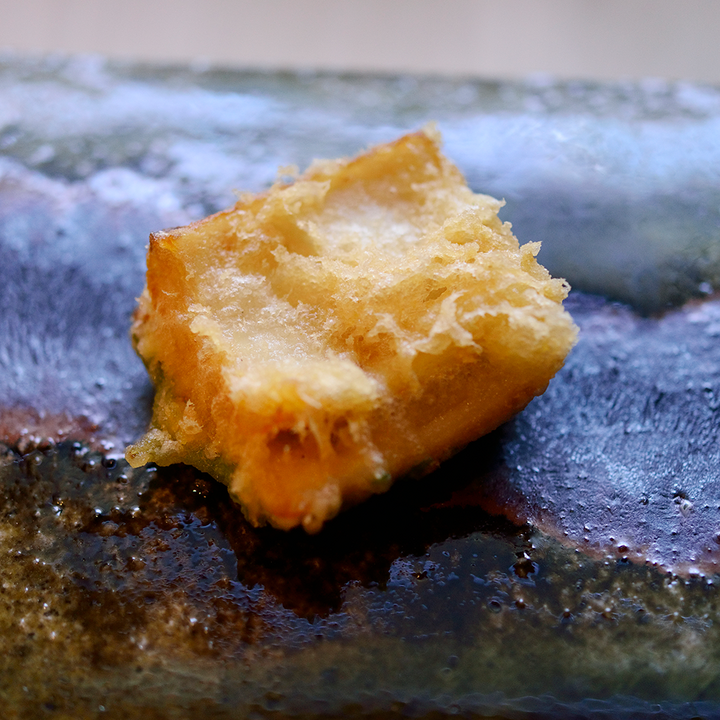

食材に合わせて温度や気泡の含ませ方を使い分ける衣。そこまでやるのか、とゲストを驚かせる。

もちろん、恵まれた食材を生かすのは、志村氏の技。師に教えられた技術ではありません。独学で試行錯誤を繰り返し、少しずつ、着実に積み重ねた技の結晶。それが『成生』の味の根幹なのです。 「わざわざ静岡に天ぷらを食べに来る理由」志村氏が繰り返し語ったその言葉。食材探しに同行し、仕込みを見学し、話を伺ううちに、その答えが見えてきました。

すべての作業に理由がある。試行錯誤で辿り着いた独自の天ぷら哲学

板場に立つと雰囲気が変わる志村氏。「毎日が真剣勝負」と意気込む

糊の効いた白衣に身を包み、鍋の前に立つ。呼吸を止めて、静かに、慎重に、しかし素早く食材を油に下ろす。この時ばかりは、いつもの“気のいいお兄ちゃん”の顔が、高みを目指す孤高の職人の顔に変わります。天ぷら職人の晴れ舞台。しかもゲストの前で食材を捌く“板前”を標榜する店。張り詰めた空気に、こちらも居住まいを正す気分です。 しかし緊張はその一瞬だけ。全14~15品のコースには、揚げ上がりを直接天つゆに浸すもの、紙で巻いて手づかみで味わうものなどいろいろ。ゲストは未知なる天ぷらの可能性を楽しみながら存分に味わい尽くせるのです。さらに明確な哲学と論理的な方法論で料理に望む志村氏だけに、カウンター越しの質問にも明快な答えが返ってきます。

粉は専用冷蔵庫で保存。徹底した温度管理が実現すること

コースの中、頻繁に取り替える粉。温度は1度単位で厳密に管理されている

「油は揚げる道具ではなく、それ自体がおいしいもの」という志村氏が使うのは太白ゴマ油と地元静岡のごま油のブレンド。温度が上がりすぎるとこのごま油の香りは失われてしまうため、粉をしっかり冷やし、衣の温度を下げることに細心の注意を払います。もちろん、粉を冷やすことは、油との温度差により瞬間的に水分が揮発し、軽やかに仕上げる効果もあります。事実、粉を冷蔵庫で冷やし、氷水で溶くのは一般的な天ぷらの製法。志村氏はそこからさらに一歩踏み込み、粉を専用の冷蔵庫で冷やし、コースの間、頻繁に取り替えます。

衣の仕立ては、その先3品程度の流れを考慮し、気泡の減り具合まで計算する

それも、ただ闇雲に冷えた粉を使うわけではありません。たとえばアスパラやインゲンなどの青いものを揚げるときは「バリバリに香りを強調したい」とたっぷり空気を含ませた衣をまとわせます。反対にキスなどは、少し気泡が抜けた衣で優しく包み、その食感を立たせます。「衣は鮨屋のシャリと同じ。ネタを引き立てつつ、それ自体の味も楽しむべき存在」と志村氏。食材の持ち味を知り、それを活かす術を探る。これが志村氏のこだわりのひとつです。

己を信じ、独自の道を行く。天ぷらのタブーに挑む職人の挑戦

スライスしたブロッコリーは、サッと油に潜らせる程度。驚くほど甘みと香ばしさが引き出される

揚げ方にも、志村氏流とも呼ぶべき独自のスタイルがあります。それは蒸す、焼く、揚げるという3種の加熱方法を自在に使い分けるようなスタイル。瞬間的に油に通し、予熱で蒸し上げる。鍋の中心部でガッと焦がす。鍋肌に触れさせて焼き切る。「従来の天ぷらではタブーとされてきたことでも、自分で試して、おいしければ続けます」そう話す志村氏。決して驕りではなく、けれども自分の信じた道を進む。“孤高”と思わせる職人の姿は、そんな決意により生まれているのでしょう。

蒸す、焼く、揚げる。異なる加熱方法を使い分け、食材のポテンシャルを引き出す

たとえばある日のコースを見てみましょう。「最初の2~3品で心を掴みたい」という志村氏が一品目に選んだのは、タチウオ。オーソドックスなネタを出すのは、いわばゲストへの挑戦状です。「定番だからこそ、違いが出る。静岡の食材のポテンシャルを伝えるため、あえて出しています」というタチウオは、受け皿ではなく、ゲストの天つゆの中に直接配膳。これは「一秒でも早く味わってほしい」という気持ちの表れ。ツユを吸ってもなお軽さを失わない衣の中から、柔らかさと歯ごたえの中間をピンポイントで抑えた身が現れ、次いでタチウオの旨みが溢れ出す。この感動体験、まさに掴みはばっちりです。

ゲストの眼の前で食材を切り、揚げる。その無駄のない所作にも引き込まれる

次の掴みは、レンコン。泥付きのままの静岡在来種のレンコンを、ざっと拭って衣をまとわせます。そして、油の音に耳を澄ませることしばし。温度を確かめるために粉を落とすこともありません。鍋からカンカンと硬質な音が聞こえたら油に落とし、けれども意外なほど早く油から引き上げ、後は余熱で火を入れます。そうして生まれる味わいは、大地を凝縮したような力強さ。確かな存在感を示しながら、噛むとシャクッと消える衣。シャキシャキとねっとりを併せ持つ食感。「お客様が咀嚼(そしゃく)する回数まで計算のうち」というこの一品、ここでも未知なる天ぷらを体験できるのです。

静岡で戦う職人の責務は「新幹線に乗って食べに行く価値」を生むこと

「鱗の間に油が踊る」という甘鯛。醤油ダレをひと塗りすることで、いっそう香ばしさが際立つ

最初に2~3品を出しながら、志村氏の頭脳は高速回転しています。というのも、実は予め決まっているのは大まかなコース構成だけ。たとえば甘鯛なら身質の柔らかい腹側が良いのか、身の締まった尾側が良いのか。それらはすべて会話を通して判断するのです。 その甘鯛も圧巻です。駿河湾の甘鯛は、鱗が細かく、柔らかく優しい身が特徴。これを鱗ごと高温で揚げることで、香ばしく軽快な天ぷらに仕立てるのです。甘鯛は醤油ベースのタレをサッと塗って提供。これは「味付けではなく、香り付けです」と志村氏は言います。「揚げたては鱗の間で油が踊っています。そこに醤油を塗って香ばしさを出したかった」志村氏の細密な計算は、随所に潜んでいるのです。

衣の味、食感とそこに閉じ込められるタチウオの旨み。天ぷらである意味をこれ以上なく感じさせる逸品

『成生』の大まかな流れは、最初に掴みの2~3品が出て、サラダを挟み、後半にレアな食材、手づかみで味わうもの、変わりダネなどが登場。食事で締めるという計14~15品の構成。この構成の中に工夫を凝らすことで、掴み、転換、さらなる興味、満足、余韻、という心のコントロールをなし得るのです。

志村氏が惚れ込んだ在来種のレンコン。噛むごとに凝縮された旨みが溢れ出す

「アスパラ一本で驚かせる。レンコンひとつで感動させる。それがこの場所で店をやっている自分の使命です。なぜわざわざ静岡まで天ぷらを食べに行くのか。そういう疑問に、答えを出したい」志村氏はそう言います。そして今、『成生』に通う多くの食通たちは、とうにその答えに気づいているのです。何ヶ月も前に予約をして、新幹線に乗って静岡に行って、ただ天ぷらを味わう。それはただ、その労力に見合う驚きと感動が、ここ『成生』にあるからに違いありません。

※掲載の内容は、記事公開時点のものです。変更される場合がありますのでご利用の際は事前にご確認ください。

※画像・文章の無断転載、改変などはご遠慮ください。

の人気記事