12

2017.10.20

ただいまと言える町を目指して。3,000人を呼んだ和泉多摩川商店街「一八〇」イベントとは【商店街のタネ】

ことりっぷwebスタッフが日々の中で出会った人・モノ・場所、個人的なおすすめなどを紹介する編集部コラム「きょうのタネ」。今回の担当はプロデューサーの平山です。 「商店街」と聞くとどんな風景を思い浮かべるだろう。 威勢のいい八百屋さんの掛け声やお肉屋さんのコロッケの匂い、声をかけてくれる近所のひとたち。そんな風景を思い浮かべる人も多いと思う。 和泉多摩川商店街。 小田急線和泉多摩川駅目の目の前、全長わずか180メートルのこの商店街に、一日で3,000人近い人を集めるイベントが行われた。

和泉多摩川商店街

「一八〇(イチハチマル)」と名付けられたこのイベントの発起人は栗山晃靖さん。 平日これだけ人がまばらな商店街にどうやって3,000人も呼ぶことができたのだろう。 その理由を栗山さんとイベントのロゴ制作を担当した清水槙子さんに聞いた。

こどもが愛着をもつ町にしたい。イベント発足のきっかけ

元々はフリーの編集者だった栗山さん(左)と、今年になって子育ての環境も考えて独立したデザイナーの清水さん(右)

栗山さんの本業はwebサイト制作やコピーライティングなどの業務を請け負う経営者で、この和泉多摩川商店街にオフィスを設けている。かたや清水さんは人気アーティストのCDジャケットなどを手掛けるデザイナーだ。 栗山さんと清水さんの出会いは半年前。 清水さんが独立を機に自宅近所で事務所を探しているところに知人の紹介で栗山さんと出会い、栗山さんの事務所に間借りすることに。

栗山さんの事務所。広々とした空間で落ち着いた雰囲気

ふたりに共通することは、ともに小さなお子さんをかかえているということ。 今回のイベントに取り組もうと思ったきっかけには、こどもへの愛情があった。 「私は横浜出身なのですが、こどもの頃親に手を引かれて商店街を歩いていました。 日常の中で親や先生以外の大人と触れ合った記憶が、親になるとまた思い出すんです。 愛着とでもいうのでしょうか。せっかくならここに住む私のこどもにももってもらいたいと思って」(清水さん) 「僕はこどもを育てるのは町だと思っています。こどもができ、この町に根差して生きていくことを決めたのですが、商店街にほとんど人はいないことが寂しくて。 町との接点をどう作るかと考えたひとつの方法がイベントでした」(栗山さん)

イベント当日に配ったエコバッグと巾着袋。ふたりの想いに共鳴する有志が集まり、10名程度のイベント実行委員が発足した

そんな会話を日頃から繰り返すうちに自然と同志が集まる。 10人程度を集めたイベント実行委員を発足し、どんなイベントにするか協議を重ねた。 「何度も話し合いを重ねました。浴衣祭りやビアガーデンなどいろんなアイデアが出たんですけど、何が行われるか想像できるイベントにしたくなくて。 イメージが固定されてしまうと参加する人も企画する僕らも想像以上のことを求めなくなります。 だから見た人の中で自由に解釈ができる記号的なプロジェクト名にしたかった」(栗山さん) そうしていきついたプロジェクト名が「一八〇(イチハチマル)」。 「商店街の全長が180メートルなんです。そこからこの数字の並びにしました。漢字と記号の組み合わせなんですけど、町のみんなが“一つ”になること、プロジェクトが“末広がり”に盛り上がること、住人がひとつの“輪”になること、そういうメッセージを込めました」(栗山さん)

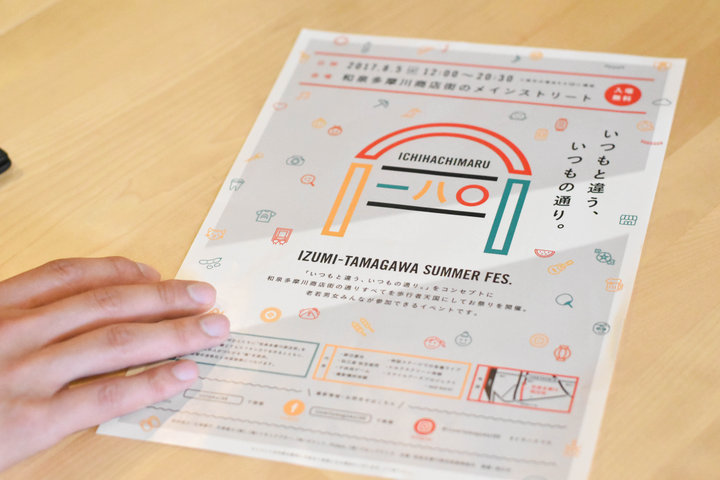

イベントポスター。実行委員が各所に周りプレゼンし、市の後援を得て配布場所が一気に増え認知が拡がった

栗山さんの思いを受けて清水さんがイベントのロゴを担当した。 「商店街に入るには必ずアーケードをくぐることになるんですよね。いわばアーケードは商店街のシンボルでもあります。 それによく見ると鳥居みたいでもあるじゃないですか。アーケードを“くぐる”ことで特別なイベントが待っているというイメージを出したかったんです。 色は赤・黄・緑にしました。この色の並びは信号。みんなが立ち止まる交差点のような場所になれることを願い、この配色にしました」(清水さん)

和泉多摩川商店街の入口のアーケイド【提供:千倉志野(一八〇プロジェクト)】

ロゴというイメージに落とし込むことで、言葉にするより思いを伝える効果があった。 「ロゴの発表をメンバーの前でしたときの反応がよくて。みんな目がキラキラしてましたし、同じ方向に向かうという想いがひとつになったような高揚感がありました。 その日の打ち合わせはなかなかみんなが帰りたがらなくて。 ひとつのロゴなんですが、みんなの指針がピタッと決まった気がしました」(栗山さん) 指針が固まれば、イベントでやりたいことがどんどん出てくる。 ライブをやってしまおう、ワークショップをやろう、などいわゆる商店街の“お祭”とは一線を画したイベント内容に固まっていった。

成功したイベントとその後に流れるあたたかい交流

イベント当日の様子【提供:千倉志野(一八〇プロジェクト)】

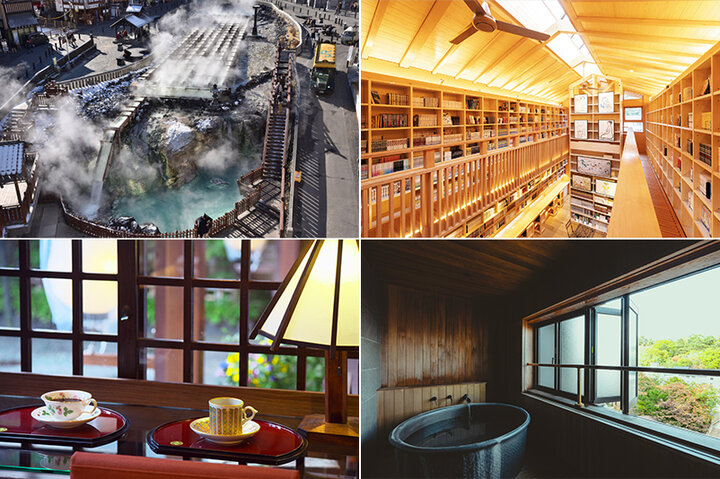

2017年8月5日、ついに本番を迎える。 「正直どこまで来るか、半信半疑だったんです。でも蓋をあけてみたらみんなどこに隠れていたんだろうというくらい人が集まってくれました。通りに人があふれて肩と肩がぶつかるくらいでした」(栗山さん) その数およそ3,000人。 参加した人のほとんどが近隣の住人だという。 「八百屋さんの言葉が今でも残っていて。その方が言うには、もともとこの商店街は人がたくさんいたらしいんです。それこそ毎日歩くのが大変なくらいで。 そんな昔の景色を思い出したみたいで、こんなに人があふれている商店街は60年ぶりだ、子どもの頃を思い出したよと、目を潤ませて話してくれたんです。 そのときに、あぁまだやれることはあるなって確信しました」(栗山さん)

商店街で八百屋を営む山口修さん【提供:千倉志野(一八〇プロジェクト)】

イベントが終わった後もあたたかい交流は続いている。 「たとえば商店街ですれ違うとき、今までは挨拶だけだったのが今では会話に変わったんです。通りを歩けばこどもの名前で呼ばれるんです。 町に知り合いの大人が増えれば子育てが安心できるんだということがわかりました。 こどもが家以外にも“ただいま”って言えるような場所があることは嬉しいですね」(清水さん)

理想の町は会話があり、得意分野を持ち寄ること

2時間に及ぶ話のあと、商店街を歩いた

最後に理想の商店街、理想の町についておふたりに聞いてみた。 「開いていることだと思うんです。 たとえば肉屋さんに行けば、ディスプレイの向こう側に仕込んでいる人の顔が見えますよね。 その仕込んでいるプロセスのようなものをガラス張りのように見せていくことなんじゃないでしょうか。 開いているということはコミュニケーションがしっかりあるということです。 会話のある通りは自然と、和やかに、賑やかになると思います」(栗山さん) 「それぞれ得意分野を持ち寄れることなんだと思います。 たとえば私はデザインという分野で関わることができた。実行委員の中にはアパレル関係で働いている人もいて、その人が今回のイベントのバッグやTシャツを作ってくれたんです。そんな得意分野をうまい具合に融合することで、この町にしかないものができるんではないか、そう感じます」(清水さん)

事務所外からのぞく清水さんのパソコンのディスプレイ

こちらの事務所は、全面窓で開いてる。 「言われてみればそうですね(笑)たぶんそういう根っこにあるような想いが現れたんだと思います」(栗山さん) 「私はこの全開なのが気に入っていて。あえてパソコンのディスプレイを外から見えるようにしてるんです。 何をやっているかがわかれば興味もわくし、こういう“完成までの途中”を見せることがデザインにも町にも必要だと思っています」(清水さん)

------- 町は突如できるものではないし、誰かひとりで作り上げるものではない。 積み上げるまでに関わる人とそれだけのプロセスがそこには横たわる。 普段の生活の中で当たり前のようにある町に少しひとの息吹を感じるだけで町が少しだけ暖かく感じるような気がした。 今日も和泉多摩川のこの事務所はガラス張りで開いている。 誰か近所の人が訪れているかもしれない。 「栗山さん。清水さん。ちょっといいかしら」などと声をかけられながら。

▼「一八〇(イチハチマル)」イベントの様子はコチラ

※掲載の内容は、記事公開時点のものです。変更される場合がありますのでご利用の際は事前にご確認ください。

※画像・文章の無断転載、改変などはご遠慮ください。

ことりっぷwebプロデューサー:平山高敏

の人気記事